硬盘数据恢复:从“慌了神”到“稳住心态”的关键几步

硬盘突然罢工,文件瞬间消失,这种场景你一定经历过吧?尤其当你发现“回收站”空空如也,格式化提示又跳出来时,焦虑感直接拉满。其实也没啥,只要搞清数据丢失的类型,恢复操作反而比想象中简单。

逻辑损坏:目录表“断链”的真相

大多数情况下,数据丢失并非硬盘彻底“阵亡”,而是文件系统的逻辑结构出了问题。比如误删文件时,系统只是把目录表里的记录擦掉了,数据本身还躺在DATA区等你来认领。这时候用Final Data、DiskGenius这类工具扫描一下,就像在仓库里翻找被贴错标签的箱子——只要没被覆盖,基本都能找回来。

有个小细节容易被忽略:恢复时千万别把文件存回原硬盘。举个栗子,你要是把救回来的文件直接放回“失窃现场”,好比在同一个仓库里重新堆货,新数据很容易覆盖掉旧痕迹。

物理损坏:听声音判断“生死”的门道

如果硬盘发出“咔嗒咔嗒”的异响,或者完全不识别,大概率是物理故障了。这时候千万别强行通电,机械硬盘的读写头可比头发丝还娇贵。我认识的IT老哥常说:“听见异响就关机,等于给硬盘按下暂停键。”

遇到这种情况,专业的事得交给专业的人。比如戴尔官方推荐的EPSA硬件检测,或者找北亚企安这类机构做无尘室拆解。别看他们用的术语高大上,说白了就是用显微镜级别的设备,把盘片上的数据像拼图一样复原。

备份策略:别让“后悔药”变成“安慰剂”

讲真,再牛的数据恢复工具也比不上提前备份。我有个客户,公司服务器RAID5阵列掉线后,硬生生等了三天才想起来联系工程师。结果热备盘同步期间的数据全丢了,最后只能靠半年前的冷备份补漏洞。

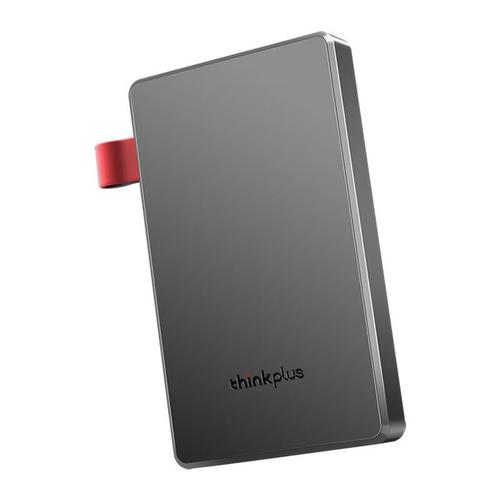

现在云存储成本这么低,何必死磕“本地存着就行”?Windows系统自带的“文件历史记录”功能就挺好用,设置个外接硬盘自动备份,比你盯着恢复软件扫三小时更省心。

实战经验:三个“黄金时刻”的操作要点

1. 断电黄金10秒:硬盘异常时立刻拔电源,避免二次损伤

2. 扫描黄金1小时:用Recuva这类工具趁热打铁,趁缓存数据还没被刷新

3. 恢复黄金24小时:找到文件后尽快导出,别在原盘反复操作

我自己就经历过一次硬盘损坏的情况,当时差点崩溃,但还好及时用了DiskDigger。现在每次给朋友演示数据恢复软件时,总会提醒:“别等到‘找不到了’才想起这些工具,平时多折腾几遍,关键时刻才不会手忙脚乱。”

说到底,硬盘数据恢复就像抢救病人——逻辑损坏是“晕针”,物理损坏是“重伤”,而备份则是“急救包”。掌握了这些门道,下次遇到突发状况,你也能从“慌神”变身“淡定哥”了。