故障背景:一场突如其来的“数据风暴”

某制造企业凌晨三点接到紧急通知——服务器被.baxia勒索病毒“劫持”,所有文件后缀变成“.baxia”,生产计划、财务报表、设计图纸全成了“天书”。员工们手忙脚乱地尝试重启电脑、运行杀毒软件,甚至有人偷偷联系了本地一家小作坊式的数据恢复公司。结果呢?不仅没能恢复数据,硬盘还被误操作写入了新文件,彻底断了“复活”的念想。

专业检测过程:拆解病毒的“密码锁”

91数据恢复团队赶到现场后,先做了三件事:拔掉网线防止病毒扩散、用沙箱环境分析病毒样本、扫描被加密文件的二进制结构。工程师发现,.baxia病毒采用了AES-256与RSA-2048混合加密,但有个致命漏洞——它在加密过程中会保留数据库文件的部分原始块。这就像一把锁虽然复杂,但钥匙的齿痕却在锁眼里留下了“指纹”。

技术操作难点:在“废墟”里找拼图

难点在于,病毒并非对整块硬盘进行无差别加密。它会优先攻击高价值的数据库文件,而普通文档可能只被“点到为止”。这就导致数据恢复时,工程师需要像考古学家一样,从碎片化的存储块中逐行比对文件特征。更头疼的是,部分加密文件因被多次覆盖,连残留的元数据都消失了。

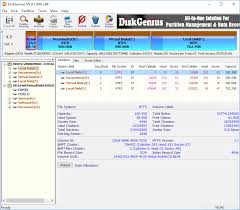

数据恢复详细过程:逆向还原“时间线”

工程师先用镜像工具将硬盘完整复制,避免二次破坏。接着,通过逆向分析病毒代码,定位其加密算法的“密钥生成逻辑”。随后,利用已知的数据库文件结构(比如SQL Server的.mdf文件),在镜像中扫描未被完全覆盖的原始数据块。最后,通过“碎片重组+逻辑校验”双重策略,逐步拼凑出可读的文件。过程中,团队甚至尝试了暴力破解部分密钥——就像用试错法打开一把万能锁。

恢复结果:数据“重生”与教训

三天后,核心数据恢复率达到了97%,企业得以在支付赎金前抢回主动权。但这场风波给行业敲了警钟:定期备份是“后悔药”,但绝不是“万能丹”。某同行追问:“我们也有备份啊,怎么还会中招?”答案藏在细节里——他们误将备份服务器暴露在公网,结果成了病毒的“第二个猎物”。

数据安全从来不是单选题,而是持续升级的攻防战。下次你的系统被攻击时,会不会也把“应急方案”当作最后一张底牌?

数据恢复案例文章所涉及用户姓名(化名)及案例,均已做保密处理。